Discover it every day and am absorbed every day.

[1]

[2]

<食欲のデザイン展>と同時開催だった<コレクション展Ⅱ>

通りがかりにポスターを覗いたところ、アンジェロ・フィロメーノの名前発見。

この方の作品は個人的に好きなので、思わず立ち止まり、これは見たいな、と。

「shell -shelter : 殻 - からだ」

価値判断の基準、感情・精神の抜け殻、

あるいは己であり続けるためのシェルター、生と死、

左:ヤン・ファーブル《昇りゆく天使たちの壁》

右:アンジェロ・フィロメーノ《火山》

ヤン・ファーブルの作品は結構衝撃的。

遠目で見たときは「まさか」と思っていたものの、近付いてみたらそれは確信。

本物のタマムシさんを使用しておりました。これはこれは、色んな意味で美しさに身が震える。

初期の段階から動物や昆虫に関心を示し、死骸・剥製を作品に取り入れている方だそう。

アンジェロ・フィロメーノは、繊細な作業に見とれてしまう。

染め上がった布地に銀糸の細やかな刺繍。そして血のようなガーネットの房。

骸骨や動植物のモチーフは、華美でありながらグロテスク。

《火山》のモチーフも単なる模様かと思いきや、骨盤に見えなくもない。

左:デミアン・ハースト《無題(バースデー・カード)》

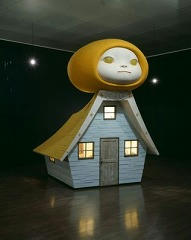

右:奈良美智+graf《Voyage of the Moon (Resting Moon) / Voyage of the Moon》

1993年、ヴェネチア・ビエンナーレに出展された問題作が記憶に残るデミアン・ハースト。

そう、牛と子牛を真っ二つにし、ホルマリン漬けにして展示した"Mother and Child, Divided"

当時の様な荒々しさは感じないものの、多層性のある作品で脳内に心地よい電流が走る。

チョコレートのような艶めきのハートに溶け込むように、貼り付けられた蝶の死骸。

そしてタイトルがバスデー・カードときた。思わず唸ってしまう。

奈良美智とgraf(クリエイティブユニット)こコラボ作品。

奈良さんのイラストがそのままに、まるで物語のようなフォルムの空想的小屋。

大人には少し小さい扉があり、足を踏み入れると広がる、奈良ワールド。

まぶたを閉じて浸りたくなるような、やさしい音楽が流れていて。

スケッチブックに色鉛筆に。オズの魔法使いのイラストもあったな。

穏やかな時間の流れる空間でした。

金沢21世紀美術館

2008年9月13日(土)~2009年4月5日(日)

観覧料:一般350円

通りがかりにポスターを覗いたところ、アンジェロ・フィロメーノの名前発見。

この方の作品は個人的に好きなので、思わず立ち止まり、これは見たいな、と。

「shell -shelter : 殻 - からだ」

価値判断の基準、感情・精神の抜け殻、

あるいは己であり続けるためのシェルター、生と死、

左:ヤン・ファーブル《昇りゆく天使たちの壁》

右:アンジェロ・フィロメーノ《火山》

ヤン・ファーブルの作品は結構衝撃的。

遠目で見たときは「まさか」と思っていたものの、近付いてみたらそれは確信。

本物のタマムシさんを使用しておりました。これはこれは、色んな意味で美しさに身が震える。

初期の段階から動物や昆虫に関心を示し、死骸・剥製を作品に取り入れている方だそう。

アンジェロ・フィロメーノは、繊細な作業に見とれてしまう。

染め上がった布地に銀糸の細やかな刺繍。そして血のようなガーネットの房。

骸骨や動植物のモチーフは、華美でありながらグロテスク。

《火山》のモチーフも単なる模様かと思いきや、骨盤に見えなくもない。

左:デミアン・ハースト《無題(バースデー・カード)》

右:奈良美智+graf《Voyage of the Moon (Resting Moon) / Voyage of the Moon》

1993年、ヴェネチア・ビエンナーレに出展された問題作が記憶に残るデミアン・ハースト。

そう、牛と子牛を真っ二つにし、ホルマリン漬けにして展示した"Mother and Child, Divided"

当時の様な荒々しさは感じないものの、多層性のある作品で脳内に心地よい電流が走る。

チョコレートのような艶めきのハートに溶け込むように、貼り付けられた蝶の死骸。

そしてタイトルがバスデー・カードときた。思わず唸ってしまう。

奈良美智とgraf(クリエイティブユニット)こコラボ作品。

奈良さんのイラストがそのままに、まるで物語のようなフォルムの空想的小屋。

大人には少し小さい扉があり、足を踏み入れると広がる、奈良ワールド。

まぶたを閉じて浸りたくなるような、やさしい音楽が流れていて。

スケッチブックに色鉛筆に。オズの魔法使いのイラストもあったな。

穏やかな時間の流れる空間でした。

金沢21世紀美術館

2008年9月13日(土)~2009年4月5日(日)

観覧料:一般350円

PR

映画ついでに21世紀美術館にも足を運んだ、9月24日。

<フードクリエィション 食欲のデザイン展 -感覚で味わう感情のテイスト->

「胃までコンセプトを届ける」をテーマに、まるでオブジェのようなフード達。

さすがにナマモノの展示はなかったものの、

<本日のおすすめ>を実際に注文できるという小粋な計らい。

料理でもなくグルメでもない、ましてや栄養源でもない。

眺め、味を想像し、手にとってゆっくりと食す。舌の上で広がる感情の味。

左:恐ろしさと不安がゆっくりと混じり合うテイスト

中:後をひく悔しさとさらに怒りさえもこみ上げるテイスト

右:痛快さのテイスト

金沢21世紀美術館

2008年7月19日(土)~2008年09月28日(日)

入場無料

ぎりぎり見に行けてよかった。

現在、横浜美術館で開催中の「ゴス展」へ行ってきました。

まず、始めに。これは始めに言っておこうと思いますが、

「ゴス」ってのは個人の観念に因る部分がとても大きいので、

これから書く事はどうぞ、個人的な意見だと思って流してください。

ゴス展、という名前につられて行ったものだから、入る前はドキドキな訳です。

どんな作品があるのかな、とか、どんな世界観を体験できるのだろう、とか。

チケットを買って、いざ展示室へ。

>>リッキー・スワロー

左:《The Exact Dimensions of Staying Behind》

右:《Younger Than Yesterday》

これは一目見て、凄い!技術に裏打ちされた、非常に繊細な作品でした。

木のブロックを何個もつなぎ合わせて1つの大きな立方体にし、

そこからこの、複雑極まりない骸骨を丁寧に掘り起していました。

細部に至るまで、まるで人骨模型の様な精度。

他に寝袋の木彫もあって、それはそれは、素材が木だとは思えない程の質感の再現力です。

そして傍らには、「移ろいゆく時間が彫刻で表現されている」という説明書き。

・・・うん?これはどういう事?

美術館側が何を言いたいかは分かるんだけど、一体それの何がゴスなの?

リッキー・スワローの作品を見る限り、この方の作品は、出発点が「素材」だと思う。

木という素材を好んでいて、その木での表現の可能性を探っていると言うか・・・

確かにモチーフは髑髏ではあるけど、だからってそれが、=ゴスになるわけでもない。

スワローの場合、髑髏はあくまで表現の手段であって、表現の目的ではない。

だって、ゴスな表現が目的なら、このモチーフで素材に木は使わないでしょ。

ゴス作品として見るには、アプローチの仕方が全く逆だよ。

>>Dr.クララ

《Untitled(ハエと紅茶)》

古い葉書にペイントを施したり、アメリカンポスターの女性に刺青を書き込んでいたり。

昆虫をコラージュして作った肖像があったり・・・何か継ぎ接ぎ的なものが多い印象。

葉書の古びた感が綺麗で、よく見つけてきたなぁと思いました。

ただ、個人的に引っかかったのが、刺青のシリーズ。

アメリカンポップなポスターの人物に刺青ってのは、そのギャップが面白いかなぁと思ったけど、

浮世絵の作品に刺青を書き込んでいたのは・・・・浮世絵の良さが死んでたように思います。

ゴスカルチャーには刺青やカッティングなんかもあるけど、何か違う気がする。

こういうのって、精神的な儀式のような行為であって、

ほら、よく部族の中で、成人の儀式にあったりするような、そういう部類だと思うの。

まぁ個人的な意見なんだけど・・・安易な感じがしたなぁ。

>>束芋

《ギニョる》

無数の手足が延々と蠢き合っている、インスタレーション。

線の質感といい、色使いといい、流れている音といい・・・

良い意味でも、悪い意味でも、こんなに不快になる作品はなかなか無いと思います。

この1室だけは黒いフェルトマットがひかれていて、靴を脱いで入る空間でした。

光を吸収して、より暗い空間にしたかったんだと思うけど・・・なんとゴシッカーに優しくない事か。

ゴシッカーのみではないけれど、服装のコーディネートってものは、

頭のてっぺんから靴の先までやるものでしょ?

それなのに、人前で靴を脱ぐって行為は・・・私は結構抵抗があります。

それに、ゴシッカーの方だと、結構面倒な靴を履いている事も多いしね(笑)

>>イングリット・ムワンギ・ロバート・ヒュッター

《Performance of Doubt》

照明を落とした冷たい1室の中央に、白い壁が1枚。

その壁を囲むように、円形に敷き詰められている、角砂糖のような立方体の数々。

壁に映し出されているのは、呻きながら転がる女性。

一方の裏側には、ベッドに横たわり血を抜かれていゆく老人。

小さな立方体の床には、泣き叫ぶ赤ん坊・・・・・

誕生、成熟、老いっていうテーマは分かるけど・・・

>>ピュ~ぴる

性同一性障害を抱えた作家らしく、肉体と精神が調和した理想の自分を求める。

この展示では、男性から女性、モンスターから完全なる自分へと変貌を遂げる

肉体改造の軌跡と精神の変化を、ポートレートと立体作品で表現している。

少年からはじまり、少女の兆しを経て、最後は女性となった作家自身の、笑顔のポートレート。

純粋に、綺麗な人だなぁ・・・って、しばらく眺めていました。

肉体と精神の不一致による葛藤。これはなかなか、ゴスに通じる部分でもあるかな、と思う。

ただ、作品はと言えば、アバンギャルドではあるけど、ゴスとはまた違うような・・・印象です。

>>吉永マサユキ

《ゴスロリ》

いわゆる「ゴス」「ゴスロリ」と呼ばれる若者達を追ったスナップ写真。

分かりやすいって言えば、分かりやすい・・・いろんなジャンルの服装がごちゃ混ぜ。

素敵だな、って思うスナップもあれば、首をかしげたくなるスナップもありで。

でもそれが、外から見た「現代」のゴスの姿なんだろうな、とも思う。

一貫しているのは、己が信じる感性を貫いて体現している事だろうか。

驚いた事に、auaaの店員さんのスナップも展示されてました。

とは言っても、お店ではなくて、恐らくイベントでのスナップだと思います。

こんな感じで、計6人の作家さんによる「ゴス展」でした。

入り口付近に、荒々と「ゴスとは」というキャプションがありました。

ゴスについて、知っている人が読めば頷ける内容だけど、知らない人が読んでも・・・な内容。

「ゴスってどういうものだろう?」と思って足を運んだ人に、

「ゴスとは・・・・・である。」なんて、いきなりこの定義付けは無理があるように思います。

美術館に足を運んでいるんだから、作品を通して「ゴス」に触れてゆくのが自然じゃない?

作品を順々に見ながら、解説を読み、少しづつ感覚的に掴んでいく。

そんな流れが良かったなぁって思います。

1つ1つの作品は、それはそれで魅力のある作品だと思う。

けれど、「ゴス展」という括りであるがために、

ゴスの観点から見ていくと、どうしても違和感があるような気がします。

ゴスにスポットを当てる事は悪くはないけど、その作品や作家のチョイスがどうも疑問。

横浜美術館は以前に「アイドル!」なんて色物企画展もやってるから、

またそんなのりでやっちゃったのかなぁ・・・なんて思ってしまったりして。

企画展の良し悪しは、学芸員さんの知識と研究と腕次第です。

色々と書いてしまいましたが、ゴスの世界が好きだからこそ、で。

自分の中にある理想的なものとは違っていたから、

ある意味で、これはこれで楽しめたのかもしれない。

企画展はこんな感じでしたけど、横浜美術館。常設展がすばらしかった!

エッシャーにエルンスト、マグリット、彫刻ではイサムノグチにダリまで・・・

カフェも良かったです。図書館みたいな雰囲気で、とても落ち着いた空間。

ちょっと見にくいけど、写真左上に写っている、黒に黄色ドットとソファーは草間弥生さん作品。

先客がいたので座れなかったけど、次の機会に是非座りたいものです。

>>横浜美術館

2月11日、北斎漫画展へ行ってきました。

この日が丁度最終日だったので、ギリギリで見に行けて良かったです。

北斎漫画については友人が研究していた分野だったから、

話もよく聞かせてもらってたし、少しだけど予備知識があったから見やすかったです。

北斎漫画ってのは、北斎が55歳の時に刊行した、計15冊に渡る画集の総称。

絵師である北斎の下絵を元に、版元・永楽屋東四郎が版を起こしたものです。

内容は人物、風俗、動植物、妖怪、宗教画・・・などなど。ある種の百科事典みたいな感じです。

だから、「漫画」とは呼ぶけど、現代の「コミック」って訳ではないですね。

『北斎漫画』復刻版 11編9-10丁

『北斎漫画』復刻版 3編23-24丁

黒墨、薄墨、肉色の3色摺り。

この3色を巧みに使い分けて表現しているのは流石です。

さっき、「北斎漫画はコミックとは違う」って書いたけど、この3色摺り、

実は漫画の週刊誌等でもよく見られる方法です。

やっぱり版画には、印刷物の原点のようなものが沢山見られます。

あと面白いのが、北斎漫画には漫画のコマ割りとも取れる頁がある事。

そして、北斎自身が、絵にユーモアを含ませている事。

そう、思わず笑っちゃいたくなる絵も結構あるんです・・・

実際、この展覧会で、北斎漫画を見ながら笑ってる方が何名かいらっしゃいました。

ちょっと気になって、私も後に続いて見てみたんだけど・・・面白いよ。

人間の表情とか、仕草とか。写し取るのが上手いんだと思います。

こんな画集が発行された当時、それはそれは大人気だったそうです。

詳しいデータは忘れてしまったけど、発行部数もかなりのものだったみたい。

写真も、映像も無い時代。こんな視覚的に楽しめるものって、そうそう無かったと思うし。

パラパラと捲って見るだけでも、それは新鮮だっただろうに。

『冨嶽百景』初編5丁のねずみ色(薄墨)の版木(『北斎漫画』4編12丁の肌色の版木の裏面)

そしてこの展覧会では、門外不出の版木が初公開。

なんでも今回展示されていた北斎漫画は、この版木を使って摺りなおされたものだそうで。

100年以上前の版木で、いまだにこんなにきれいに摺れるんだから、凄いものです。

北斎の下絵の面白さもさることながら、版元の彫り技術も溜息モノ。

なんてきれいに彫り上げているんだろう・・・

会期中の土・日・祝日には、

文化財伝統技術者による彫・摺の実演や摺り体験もやっていたみたいです。

私が行った日も祝日だからやってたんだけど、惜しい事に時間に間に合いませんでした・・・

その代わり、と言ってはなんだけど、放映されてた映像で、彫りと摺りの現場を見ました。

仕様する各色事に版木を作らなければいけないから・・・なかなか気の遠くなる作業です。

フランスの印象派など、海外の作家にも大きな影響を与えた北斎漫画。

線と面で構成された版は、日本が誇れる技術と表現方法。

そもそも西洋には輪郭の概念が無かったから、それこそ興味深い作品だったんだろうね。

それにしても・・・江戸東京博物館。何か要塞みたいで凄く大きかったです。

その分見ごたえはある博物館ではありましたが。

江戸時代から現代まで、江戸・東京を中心に資料が展示してあります。

日本橋なんかも実際に架けられていたり・・・これにはびっくりです。

写真撮影OKだったので、写真に収めてきました。

お城や長屋の緻密な模型があったり、参勤交代の籠に乗れたり。

かと思えば、関東大震災や東京大空襲の貴重な資料も見れます。

個人的に、「モダン東京」のブースが凄く気に入りました。

ノルウェーの画家、エドヴァルド・ムンクと言えば、私の中では「朱色」が印象的な画家です。

「芸術はすべからく作者の血によって生み出される」というムンク自身の言葉があるように、

彼の使った、生命や死を予見させるような朱色からは、愛や欲望、不安、絶望、嫉妬、憧憬、

そして死への恐怖…といった生々しい感情が滲み出ているように感じます。

幼い頃から家族の死が相次ぎ、それによって人格の変わってしまった父親を持ち、

生涯にわたって病や死への不安が付きまとっていたというムンク。

だからこそ、これまでは心理的・情緒的な面からのプローチで語られてきましたが、

今回の展覧会は、もっと離れて眺めたときに見えてくる「装飾性」にスポットを当てたものでした。

確かにそう言われると、そういうものを彷彿とさせる作品があったなぁと思えてくる。

中でも一番真っ先に思い浮かんだのが、「マドンナ」でした。

「マドンナ」 (C) Munch Museum,Oslo

絵の中に、更に額を描いて縁取っているのだから、装飾と言えなくもないな、と。

こういう事を言いたいのかな?と思いきや、どうやら、そういう事だけではないらしい。

ムンクの中で言う「装飾性」というのは、作品そのものが室内の装飾品となる事。

いくつもの壁に飾った、または壁に描かれた作品は、全体で1つの作品となり、

「一連の装飾的な絵画」としてなるべく構想されたものだったようです。

そもそもムンク自身が、最も中心的な諸作品に<生命のフリーズ※>と名付けたのは、

そのような考えを持っていたからでした。

※フリーズ…建築用語で言う帯状装飾の事。

それを裏付ける資料として、ムンクが手がけた装飾プロジェクトの

ラフスケッチや下絵となった油彩画なども多く展示されていました。

こうやって見ると、生命のフリーズからモチーフを持ってきているものも多数あり、

ムンクの作品にとって外せない重要なテーマだったのかな、とも思いました。

<生命のフリーズ>の展示装飾のためのスケッチ (C) Munch Museum,Oslo

アトリエでも、この装飾性を実践していた貴重な写真が残されています。

ちょっと写真では小さくて確認しづらいですが、ドアを囲むように絵が飾られていて、

さらに部屋を取り囲む壁にも、帯状に絵が掲げられています。

エーケリーのアトリエ (C) Munch Museum,Oslo

ドアの上部に3つの絵がありますが、これがムンクの作品の中でも有名な3点。

左から「叫び」「不安」「絶望」 (C) Munch Museum,Oslo

こうやって並べて見ると確かに、それぞれが独立した絵画ではなく、

関連性を持った一連の作品として見ることが出来ます。

一つ一つでも十分見ごたえありますが、並べる事で物語性がより深まる感じがするし、

凄く分かりやすい例でした。(生憎、「叫び」だけは印刷での展示でしたが)

晩年にはオスロ市庁舎のために、労働生活を主題にしたフリーズも制作しています。

それはこれまで見た作品からは想像もしなかった、力強い労働者達が描かれている作品で、

ムンクにもこんな作品があったんだと酷く驚きました。

「今や労働者の時代だ。芸術は再び万人の所有財産となり、

公的な建物の大きな壁画のために制作されるようになるだろう」

この言葉と、力強い作品のタッチに、しんみりと思うところがありました。

雪の中の労働者たち (C) National Museum of Western Art,Tokyo

こんな風に、ちょっと変わった切り口から鑑賞できたのはなかなか面白かったです。

私もどちらかと言えば作品は飾って楽しみたい方なので、何となく分かる気がする。

もちろん、ムンクにとって作品に魂を込める事なんて当たり前の事だったろうけど、

「作者の血によって生み出される」と言う作品に、こんな小洒落た演出があってもいいじゃない。

飾って眺めて、満足できる作品ってのは、本当にお気に入り作品なんだと思う。

実はムンクの言葉の中で、凄く気になる言葉があります。

「わたしの家庭は病気と死の家庭であった。

たしかに、わたしは、この不幸に打ち勝つことはできなかった。

だから、このことは、わたしの芸術にとって決定的なものであった。

「生命のフリーズ」は、のろいに似た天性のような関係をもっている。

といって、このことがわたしの芸術を醜悪にせねばならぬということではない。

その反対で、わたしの芸術は健康な反作用であることを、わたしは感じている。

わたしは絵を描いているとき、決して病んでいることはなかった」

どんなに病んでいると評される作品であっても、その作品を制作している時は、

ムンクにとってとても健康的で、充実感を伴った時間であったのだと思います。

ムンクの人柄にも興味を持った、良い展覧会だったと思います。

>>ムンク展

会期:2007年10月6日(土)~2008年1月6日(日)

会場:国立西洋美術館

時間:9:30~17:30(金曜日のみ20:00まで)

休館日:祝日を除く月曜日、月曜祝日の翌日火曜日、12月28日(金)~1月1日(火)

入館料:一般1400円、大学生1000円、高校生800円 (中学生以下無料)

感想を書くのが遅くなってしまいましたが、先日六本木クロッシング展へ行ってきました。

この展覧会はシリーズ展として、2004年から始まったそうです。

今回この展覧会の存在を初めて知ったんですが、もうこの告知のフライヤーを見た瞬間、

行かねばならないと言う妙な強迫観念に駆られてしまい…行って来たわけです。

だってこのフライヤー、私のドツボなんだもん…

まずは森美術館自体が初体験だったんで、ドキドキでした。

だってタワーの53階って…展望室のチケットも一緒になっていたので行ってみましたが、

天気も良かったので凄く良い眺めでした。東京タワーも眼下に見える高さです。

そこから更にエスカレーターを上って、森美術館入り口へ。

真っ白な壁の第1室目から、そこには背の高い彫刻群像。うおぉーすごいー。

人の2倍はあろうかと言う高さの、手足・首などの長さのバランスが崩れた犬の像。

素材はFRPという樹脂だそうですけど、半端に制作経験があるもんだからその凄さを実感。

当たり前だけど処理も綺麗だし、全然違うやぁ。

その後も次々と、今を活躍する若手作家の作品が目白押し。

かと思えば、60年、70年代のアートシーンを引っ張ってきた作家さんまで。

総勢36組のアーティストの作品を見ることが出来ます。

絵画、彫刻、写真、デザイン、映像、演劇、マンガ、ゲーム、人形、ペンキ絵…

などなど、作家さんによって表現形態も様々。

精巧な手仕事によって生み出される作品があれば、

考え抜かれたコンセプトによって作品化されたアートもあり。

あと、鑑賞者参を刺激する参加型作品も数多くあったのが印象的です。

佐藤雅彦+桐山孝司 「計算の庭」

例えば上の画像のこんな作品。画像にあるような白いゲートが6つありまして、

上部には「+5」とか「×3」とかいった計算式が書かれています。

鑑賞者はあらかじめ入り口で渡された、数字が記載されたカードを持ち、

そのゲートをくぐって計算をし、自分の数字が73にならないと出口から出られません。

カードにはICタグが埋め込まれているので、カードが辿った数字を出口は全て把握しています。

実際にやっている方も沢山いらっしゃいましたが、いやぁ、面白い。

鑑賞者がその作品に参加をする事で、ある意味、被鑑賞者となっている状態。

そしてその数字を辿る軌跡もまた、勘ぐればいくらでも深読みできる。

計算概念の視覚化ってのも、新しい試みです。

他にも、音に関するメディアアートなんかもありました。

音そのものに反応する映像プログラムで、プロジェクターで映し出される映像が、

双方に設置してあるのドラムからの掛け合いで、どんどん変化してゆく作品です。

音に合わせてリズムよく現れる映像は、シンプルだけれど気になる存在でした。

こんな風に参加型のものが多いと、何だかアトラクションみたいな感覚になってきます。

下手なテーマパークへ行くよりよっぽど面白いし、頭も使うから脳が潤ってきて新鮮。

かと思えば、徹底して美のみを追求した作品もあって、それはそれは溜息モノ。

美しい形、ということのみにこだわっている作品で、

その作品を見た瞬間は確かに、綺麗だな、としか思えませんでした。

漆を使っていたから、その艶がいいのはもちろんの事。

曲線を多用したシルエットカーブが何とも言えない美しさでした。

もう1つ思ったことが、真っ白な壁の会場を、上手く利用しているなって事。

ただでさえ部屋一面が真っ白だと異空間なのに、

さらにそこに作品が加わると、部屋そのものの存在が物凄いです。

作品も浮き立って見えるし、美術館でもないとなかなか体験できない空気です。

36組ものアーティスト作品を1度に見ることが出来る本展覧会。

1人の作家の作品をじっくり鑑賞するスタイルも悪くないけど、

沢山の作品を1度で見れて、いろんな種類の刺激を受けられるスタイルもなかなか好きです。

音楽の話になるけど、LIVEで言ったら、対バンみたいな感じだね。

こんなスタイルの展覧会も、もっと見に行きたいなと思いました。

最後ですが、ここのミュージアムショップが素晴らしく良かったです。

>>「六本木クロッシング2007:未来への脈動」展

会期:2007年10月13日(土)~2008年1月14日(月・祝)

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

時間:(月・水~日)10:00-22:00、(火)10:00-17:00

休館日:会期中無休

入館料:一般1500円、学生(高・大)1000円、子供(4歳以上~中学生)500円

(10/26 ミサト)

(10/26 ミサト)